LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIOS AMERICANOS EN LOS REINOS HISPANICOS

El 20 de julio es una fecha memorable para el mundo entero gracias a Isabel la Católica. En 1495, llegó a Sevilla una flota desde América con 500 indios esclavos. La Reina Isabel ordenó paralizar su venta e hizo estudiar el caso ordenando, el 20 de julio de 1500, que fueran todos liberados y repatriados a América con sus familias. Así mismo, dictó un decreto por el que prohibía esclavizar a los indios, y cuyas disposiciones suponían una auténtica revolución en cuanto a derechos humanos para la mentalidad de la época, pues reconoce que las "libertades de los hombres y de los pueblos son algo inherente a ellos mismos, y que por tanto, les pertenecen por encima de las consideraciones de cualquier príncipe o Papa”. La reina Isabel inició así los conocidos como 'Derechos Humanos Hispanicos' precursores de los Derechos Humanos que hoy conocemos. (Cfr.: Estudiantes por la Libertad Nicaragua)

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR LA MOMARQUÍA HISPÁNICA

La Reina Isabel condenó, en la Real Provisión del 20 de diciembre de 1503, los posibles excesos: «Mando a vos, el dicho nuestro gobernador (...) que hagáis pagar a cada uno, el día que trabajare, el jornal e mantenimiento que según la calidad de la tierra y de la persona e del oficio vos pareciere que debiere haber (...) Lo cual hagan e cumplan como personas libres, como lo son, e non como siervos, e hacer que sean bien tratados; e los que de ellos fueran cristianos, mejor que los otros. Y no consistáis ni deis lugar a que ninguna persona les haga mal ni ningún daño u otro desaguisado alguno».

El escritor Pío Baroja opinó a principios del siglo XX que los españoles «hemos purgado el error de haber descubierto América, de haberla colonizado más generosamente de lo que cuentan los historiadores extranjeros con un criterio protestante imbécil, y tan fanático o más que el del católico», en referencia a una legislación en defensa de los indígenas impensable en cualquier otro país europeo de ese periodo y de cualquier periodo colonial.

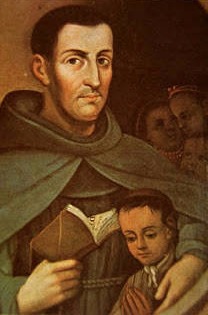

Así, frente a la codicia de los conquistadores, los misioneros españoles trabajaron para sacar adelante leyes justas contra todo tipo de abuso. Sus esfuerzos quedaron materializados en las Nuevas Leyes de 1542, que reconocían a los indios como súbditos libres de la Corona española, y en la Controversia de Valladolid, un debate inédito sobre derechos humanos en pleno siglo XVI.

LA CODICIA DE LOS CONQUISTADORES - El sistema de encomiendas dio lugar al principio a abusos contra la población a manos algunos encomenderos. Sin embargo, conforme la Corona española fue ganando fuerza institucional en el Nuevo Mundo, fue posible ejercer un mayor control y evitar los abusos. Con el paso de los años, las encomiendas perdieron su papel en la colonización, gracias a que se trataban de concesiones por un plazo determinado. En regiones periféricas, Yucatán, Paraguay o Chile, las encomiendas se mantuvieron.

Isabel «la Católica» se encargó en vida de que no se aplicara la esclavitud a una población cuya condición jurídica era la de personas libres y no sujetas a servidumbre, pero su protección terminó a su fallecimiento. «Los mayores horrores de estas guerras (…) comenzaron desde que se supo en América que la Reina acababa de morir, porque Su Alteza no cesaba de encargar que se tratase a los indios con dulzura y se emplearan todos los medios para hacerlos felices», escribió a la muerte de la Reina Bartolomé de Las Casas, que describió como la mayoría de conquistadores empleaban las encomiendas a modo de esclavitud soterrada.

En este contexto, se suele señalar el sermón del fraile dominico Antonio Montesinos dado en la Española, en el año 1511, como el primer alegato en defensa de la igualdad entre indígenas y españoles. El sermón tuvo como eje central el cuestionamiento de la licitud del dominio español y de los abusos por parte de los conquistadores, lo cual no había sido puesto bajo debate hasta entonces dado que, según la teoría medieval del Dominus Orbis, bastaba la concesión del Papa para dar legitimidad a la conquista o a cualquier empresa. Los Reyes Católicos tenían el apoyo papal, pero algunos planteaban que los argumentos teológicos eran una respuesta insuficiente.

LAS LEYES DE BURGOS, UNA LEGISLACIÓN VANGUARDISTA PARA SU TIEMPO - Las Leyes de Burgos, en 1512, fueron las primeras leyes que la Monarquía Hispánica dictó para su aplicación en las Indias con el fin de organizar su conquista. Firmadas por Fernando el Católico el 27 de diciembre de 1512, el debate concluyó que el Rey de España tenía justos títulos de dominio sobre el continente americano y que el indio tenía la naturaleza jurídica de hombre libre con todos los derechos de propiedad, que no podía ser explotado, aunque, como súbdito, debía trabajar a favor de la Corona. Las Leyes de Burgos fueron precursoras dentro del derecho internacional y representaron una legislación vanguardista para su tiempo. Aunque hubo infractores en los territorios españoles de ultramar, ayudaron a acotar las encomiendas.

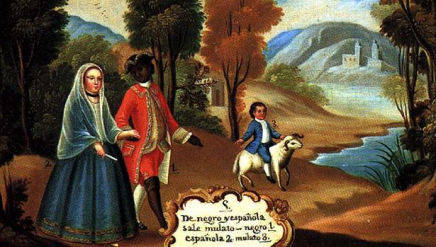

LAS NUEVAS LEYES DE 1542 PROHIBIERON LA ENCOMIENDA - En un edicto de 1530, Carlos I de España prohibió toda forma de esclavitud en cualquier tipo de circunstancia, pero los abusos siguieron una vez más, a pesar de los esfuerzos de la Corona, dando lugar a la voz más crítica de entre todos los misioneros: Fray Bartolomé de Las Casas. Este fraile dominico, cuyo padre acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje, denunció el maltrato que estaban sufriendo los indígenas en una obra escrita en 1552, «La Brevísima relación de la destrucción de las Indias», que fue usada como uno de los puntales de la leyenda negra que los enemigos del Imperio vertieron a nivel internacional. Como explica Joseph Pérez, autor de «La Leyenda negra» (GADIR, 2012), Las Casas pretendía «denunciar las contradicciones entre el fin –la evangelización de los indios– y los medios utilizados. Esos medios (la guerra, la conquista, la esclavitud, los malos tratos) no eran dignos de cristianos; pero el hecho de que los conquistadores fueran españoles era secundario». La propaganda extranjera hizo suya la tesis del fraile dominico y exageró aún más unas cifras de muertes ya de por sí poco realistas. Con todo, no hay que olvidar que Brartolomés de Las Casas representaba a un grupo de españoles con el coraje de denunciar la injusticia, la mayoría misioneros, y a una creciente sensibilidad que con los años atrajo el interés de las autoridades. El fraile español fue muy influyente en la corte castellana y consiguió materializar sus protestas en 1542, con las Nuevas Leyes para el Tratamiento y Preservación de los Indios, que acabaron de golpe con la indefinición legal reinante en América. Estas leyes consideraban a los reinos de Indias en los mismos términos que a otros tantos dentro del Imperio español –como podía ser Aragón, Navarra, Sicilia, etc– y clasificaba definitivamente a los indios como súbditos de pleno derecho de la Corona, lo que impedía que fueran esclavizados bajo ningún supuesto. Concretamente, el artículo 35 prohibía directamente las encomiendas y el artículo 31 ordenaba que los indios sometidos a encomiendas debían ser transferidos a la Corona a la muerte del encomendador. Los fundamentos legales de estas Nuevas Leyes se basaban en las premisas del también fraile Francisco de Vitoria, quien defendía que «aunque los indios no quisieran reconocer ningún dominio al Papa, no se puede por ello hacerles la guerra ni apoderarse de sus bienes y territorio». Aunque Francisco de Vitoria –pionero en muchos asuntos de Derecho internacional– y de Las Casas impulsando estas leyes perseguían fines humanitarios, el principal objetivo de la Corona española era otro: reducir el poder de los conquistadores. «Estamos tan escandalizados como si nos enviara a mandar cortar cabezas, porque si es ansí como se dice, todos los de acá somos malos cristianos y traidores a nuestro Rey a quien con tanta fidelidad habemos servido con nuestras vidas y haciendas», escribió el cabildo de Guatemala a Carlos I al conocer los términos de la nueva legislación.

En Nueva España, el virrey Mendoza consiguió evitar la sublevación de los conquistadores con una aplicación moderada de las Nuevas Leyes. Pero virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, con su severidad, causó una gran rebelión encabezada por Gonzalo Pizarro, hermano pequeño de Francisco Pizarro, que terminó con el virrey decapitado. Desde Madrid se apresuraron a enviar contra Pizarro al astuto y pragmático Pedro de La Gasca, que pudo apagar el incendio y ejecutar al hermano del conquistador del Perú a cambio de posponer la abolición de las encomiendas en esta región. Las leyes para atajar los abusos se sucedieron desde Madrid –al igual que las revueltas por parte de los encomendadores– y causaron la indignación de un Rey, Felipe II, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran al milímetro, pero que veía en la distancia con América una barrera insalvable: «Yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros (...) os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometieses contra los españoles».

VALLADOLID, SEDE DEL DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS - En paralelo a todo este proceso legal sin parangón en ningún otro país de Europa –que ni se planteaban la necesidad de otorgar el reconocimiento de súbditos libres de la Corona a los indígenas que se encontraron en América–, continuó el debate teórico sobre la licitud de la conquista que había planteado en el pasado Francisco de Vitoria, ya por entonces fallecido. Durante la conocida como la Controversia de Valladolid, celebrada entre 1550 y 1551, se enfrentaron quienes defendían que los indígenas tenían los mismos derechos que cualquier cristiano, tesis defendida por Bartolomé de Las Casas, contra los que sostuvieron que estaba justificado que un pueblo superior, civilizado y cristiano, impusiera su tutela a un pueblo inferior por su propio bien, argumento central de Ginés de Sepúlveda.

A nivel práctico, la controversia de Valladolid sirvió para sacar pocas conclusiones finales y solo hubo una modificación reseñable a las leyes dictadas en 1542: la creación de la figura del «protector de indios». Esta figura legal era básicamente una oficina administrativa de la Colonización española de América dedicada a atender el bienestar de las poblaciones nativas de los amerindios y a evitar que fueran víctimas de abusos. Felipe II reglamentó su nombramiento y actividad en 1589.

(Cfr.: P. Laín, 1956; Joseph Pérez, 2012; J. Lainz, 2014; C. Cervera, 2016;).

EL IMPERIO ESPAÑOL FUE UN IMPERIO GENERADOR

A diferencia de los imperios explotadores, quienes fundamentaron su actividad comercial en la esclavitud, sin crear nada, España, en las mismas fechas, se dedicó a construir universidades, escuelas, hospitales, puertos, vías de comunicación y miles de ciudades adecuadamente urbanizadas, instaurando con ello una sociedad mucho más justa, donde todo ser humano era objeto de derechos por el mero hecho de existir.

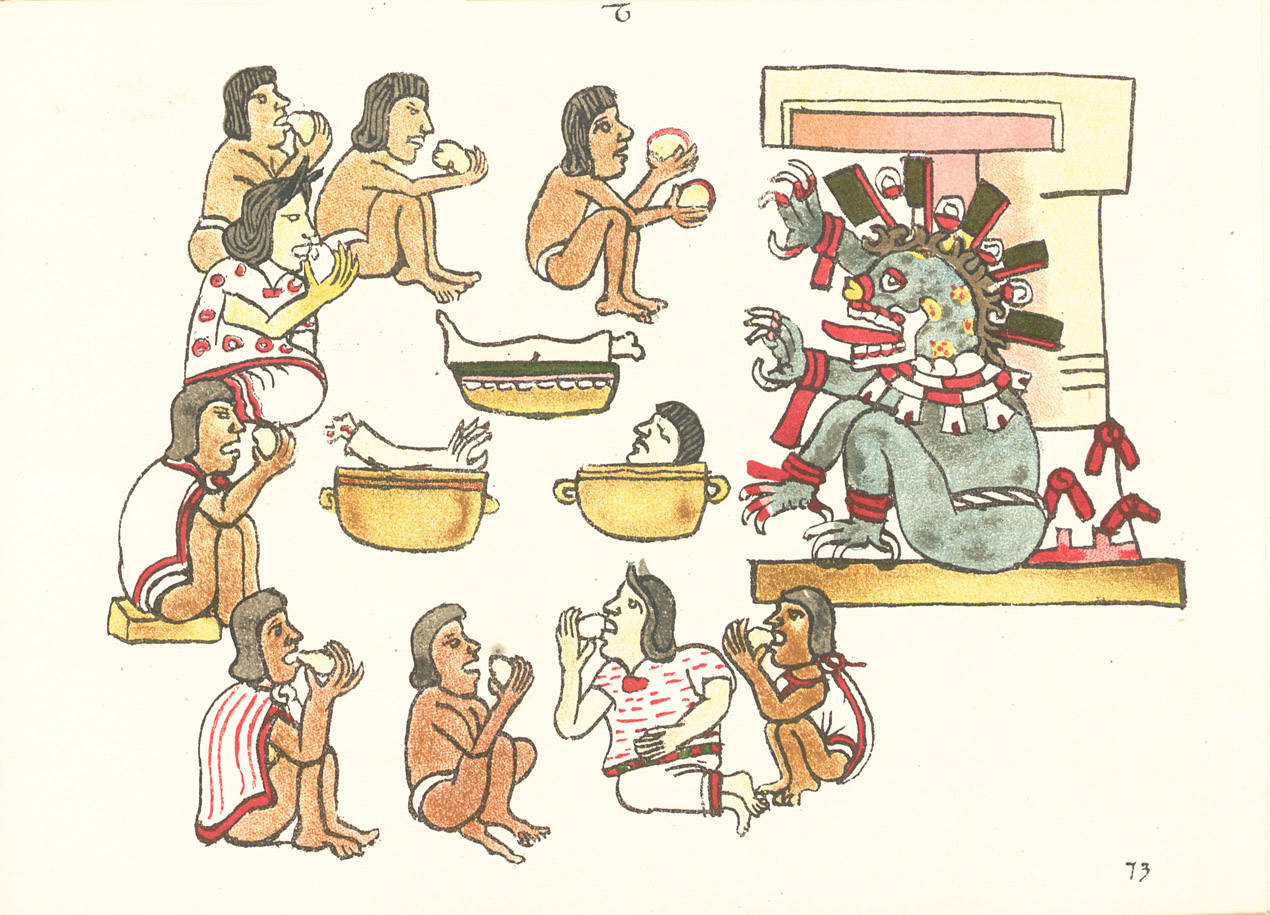

LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA ACTUÓ EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y CONTRA LA REPELENTE RISA DEL ANTROPÓFAGO

La vida en America antes de la llegada de Cortés, a través de los hallazgos sobre rituales prehispánicos, sacrificios humanos, cultos a los ídolos. En ninguna parte del mundo las representaciones muestran tan patológica obsesión por la muerte como el pueblo mexica, sobre todo a través de la representación de ídolos terroríficos. “Un infierno, y no otra cosa, debe haber sido el país que habitaron nuestros antepasados" (Juan Bosco Abascal Carranza). Hernán Cortés fue, pues, el libertador del indio. ¿Cómo hay quien añore esa civilización y lamente que la hayan destruido los españoles? “No nos cabe duda acerca de que el demonio, el real y auténtico demonio, había tomado posesión de los indígenas, los había embrutecido y puesto a su servicio. ¡Glorioso el día en que apareció Hernán Cortés y fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, y finalmente, tras realizar una larga y formidable hazaña, sin parangón alguno en toda la Historia Universal, puso en fuga a las legiones satánicas! Sólo así, el indio mexica, este indio apacible y manso, fue rescatado de las garras del Maligno y pudo al fin tener una larga era de paz, prolongada por casi 300 años (cfr.: Juan Bosco Abascal Carranza).

Mesoamérica antes de Cortés, el sacrificio humano en el imperio de la muerte.

El templo dedicado al dios Xipe Tótec en la zona arqueológica de Ndachjian-Tehuacán.