LA CORONA Y LA IGLESIA FOMENTARON LAS DIVERSAS LENGUAS, EN LOS ANTIGUOS REINOS EUROPEOS Y EN LOS NUEVOS VIRREINATOS

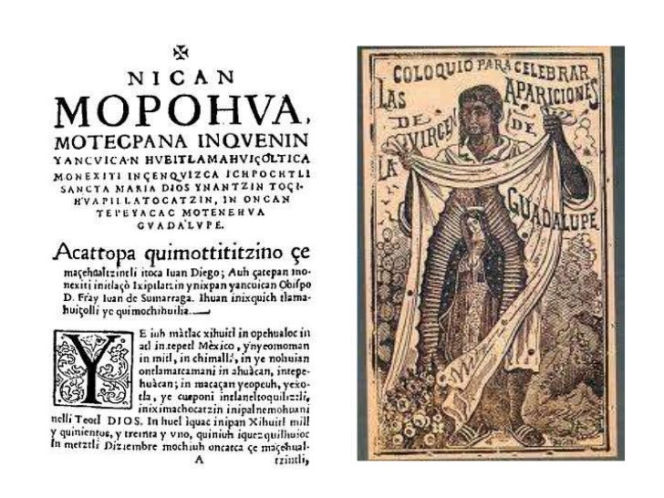

El náhuatl, por encima de otras lenguas mesoamericanas, se fue convirtiendo en lengua franca de gran parte de Nueva España. Después de la llegada de los españoles, se gramaticalizó el náhuatl y se le dotó de grafía latina, con la ayuda de numerosos religiosos y maestros, centrados en este propósito desde el principio de toda la inmensa labor civilizadora que se llevo a cabo en el nuevo mundo. En 1570, Felipe II, mediante decreto, estableció el náhuatl como idioma oficial, tanto escrita como hablada, del Virreinato de Nueva España, facilitando la comunicación entre todas las etnias y dotando a la administración y a la Iglesia de un instrumento cultural muy eficaz. Los españoles, religiosos y laicos, maestros, catequistas, comerciantes, empleados, impresores, oficiales, escribanos, notarios, registradores, alguaciles, regidores, justicias y funcionarios de todo tipo, escribieron crónicas, gramáticas, obras poéticas y documentos administrativos y comerciales, usando el náhuatl. Así surgió una amplia documentación en la grafía latina de esta lengua mesoamericana, consolidándose progresivamente su preservación y comprensión. Esta temprana práctica escrita y oral, generalmente basada en la variante de Tenochtitlan, denominada náhuatl clásico, es una de las lenguas más documentadas y estudiadas de América.